Pathologies de la cheville – Prise en charge à Angers

-

add L'arthrose du genou et les prothèses de genou

L'arthrose du genou

L'arthrose du genou, ou gonarthrose, est l'usure progressive du cartilage articulaire qui recouvre les extrémités des os du genou (fémur, tibia et rotule). Ce cartilage permet un glissement fluide et sans douleur. Lorsque le cartilage s'abîme, il devient irrégulier, perd de son élasticité et peut même disparaître par endroits, exposant l'os sous-jacent.

Cette dégradation provoque des frottements et une inflammation, entraînant :

- Douleur : souvent ressentie lors de l'effort, à la montée ou descente des escaliers, et parfois au repos.

- Raideur : surtout le matin ou après une période d'inactivité.

- Gonflement : lié à l'inflammation de l'articulation et la production de liquide synovial.

- Diminution de la mobilité : difficulté à plier ou tendre complètement le genou.

L'arthrose du genou peut toucher l'ensemble de l'articulation (on parle alors de gonarthrose tricompartimentale) ou se localiser sur une seule partie (plus souvent le compartiment interne ou fémoro-tibial interne, on parle alors de gonarthrose unicompartimentale).

Elle est souvent liée à l'âge, à des traumatismes anciens (fractures, lésions méniscales), à des troubles de l’alignement des membres inférieurs (jambes arquées ou en X), ou à un surpoids.

Avant d'envisager la chirurgie, plusieurs traitements non chirurgicaux peuvent apporter un soulagement significatif, surtout aux stades initiaux de l'arthrose :

- Modification des activités : éviter les activités à fort impact (course, sauts) et privilégier des sports portés (natation, vélo).

- Perte de poids : réduire le poids corporel diminue considérablement la contrainte sur le genou.

- Médicaments : antalgiques (pour la douleur) et anti-inflammatoires (pour l'inflammation), pris par voie orale ou appliqués localement.

- Infiltrations : injections intra-articulaires de corticoïdes (puissant anti-inflammatoire) ou d'acide hyaluronique (qui améliore la lubrification et les propriétés visco-élastiques du liquide synovial).

- Physiothérapie (kinésithérapie) : programme d'exercices pour renforcer les muscles de la cuisse (quadriceps), améliorer la souplesse et la stabilité du genou.

- Genouillères : peuvent apporter un soutien et une diminution de la douleur chez certains patients.

La prothèse totale ou unicompartimentale du genou

Lorsque les traitements non chirurgicaux ne suffisent plus à contrôler la douleur et que l'arthrose impacte sévèrement votre qualité de vie, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

- La Prothèse Unicompartimentale du Genou (PUC) : cette intervention est proposée lorsque l'arthrose est localisée sur un seul compartiment du genou (le plus souvent interne). L'objectif est de remplacer uniquement la partie abîmée de l'articulation, en conservant les ligaments croisés et les compartiments sains. C'est une chirurgie moins invasive qui permet une récupération plus rapide et une sensation plus "naturelle" du genou, avec une meilleure flexion.

- La Prothèse Totale du Genou (PTG) : cette intervention est indiquée lorsque l'arthrose touche plusieurs compartiments du genou. Le chirurgien remplace alors les surfaces articulaires usées du fémur, du tibia et parfois de la rotule par des implants artificiels en métal et en polyéthylène. L'objectif est de restaurer une articulation stable, indolore et fonctionnelle.

Complications fréquentes possibles de la prothèse du genou (PUC ou PTG) :

Bien que ces chirurgies soient très efficaces pour soulager la douleur et améliorer la fonction, comme toute intervention, elles comportent des risques :

- Hématome : accumulation de sang autour de l'articulation, pouvant nécessiter un drainage. Le glaçage permet de limiter ce risque.

- Infection : bien que rare (1,5%), une infection de la prothèse est une complication sérieuse qui peut nécessiter une nouvelle intervention. Elle est le plus souvent liée au passage d’une bactérie de votre peau (staphylocoque) dans la zone opératoire lors de l’intervention. Des mesures strictes d'hygiène sont prises (dépilation, douche antiseptique, préparation cutanée au bloc) et des antibiotiques sont prescrits pendant l’intervention pour minimiser ce risque. A savoir que les risques d’infection sont majorés par rapport à la population générale notamment en cas de diabète déséquilibré (Hb1ac > 7,2%), d’obésité (IMC > 30) ou lors de la prise de certains traitements diminuant les défenses immunitaires.

- Phlébite (Thrombose veineuse profonde) et embolie pulmonaire : formation de caillots de sang dans les veines des jambes, pouvant migrer vers les poumons. Un traitement anticoagulant est systématiquement mis en place pour prévenir ce risque.archangement

- Raideur du genou : malgré la rééducation, une raideur persistante peut parfois survenir, nécessitant parfois une reprise chirurgicale pour enlever les adhérences qui se sont créées sous le muscle quadriceps et qui empêchent la flexion.

- Lésion nerveuse ou vasculaire (aArtère poplitée) : très rare, mais possible lors de l'intervention.

- Usure ou descellement de la prothèse : à long terme (> 20 ans), les implants peuvent s'user ou se desceller, pouvant nécessiter une nouvelle intervention (reprise de prothèse).

- Douleur persistante : dans 10% des cas, une douleur peut subsister malgré une prothèse bien posée.

Votre chirurgien prendra le temps de vous expliquer en détail l'intervention la plus adaptée à votre situation et de répondre à toutes vos interrogations. L'objectif est de vous permettre de retrouver un genou fonctionnel et sans douleur pour vos activités quotidiennes.

-

add La reprise de prothèse totale de genou

En tant que chirurgien orthopédiste spécialiste du genou, je suis là pour vous informer sur la reprise de prothèse totale de genou. C'est une intervention plus complexe que la première pose et qui répond à des indications précises.

1. Explication de la Pathologie : Pourquoi une reprise de prothèse de genou ?

Une prothèse totale de genou est conçue pour être durable, avec une espérance de vie moyenne de 15 à 20 ans, voire davantage pour beaucoup de patients. Cependant, divers problèmes peuvent survenir et nécessiter son remplacement partiel ou total, c'est ce qu'on appelle une "reprise" ou "révision" de prothèse. Les principales raisons sont :

- Usure des implants : Le composant en polyéthylène (plastique) entre les parties métalliques peut s'user avec le temps. Les particules d'usure peuvent provoquer une réaction inflammatoire qui endommage l'os autour de la prothèse, entraînant un descellement aseptique (la prothèse ne tient plus à l'os sans infection). Cela se manifeste par des douleurs et une instabilité.

- Descellement aseptique : Indépendamment de l'usure, la prothèse peut se desceller de l'os. Cela peut être dû à la qualité osseuse, à des contraintes mécaniques, ou à une mauvaise intégration initiale. Le descellement provoque douleur et souvent une sensation de "clic" ou de "lâchage".

- Infection de la prothèse : C'est une complication grave, bien que rare (moins de 1%). L'infection peut apparaître juste après l'opération ou des années plus tard. Elle se manifeste par une douleur persistante, un gonflement, une rougeur, de la fièvre, et parfois un écoulement. Une infection nécessite une prise en charge chirurgicale quasi systématique.

- Instabilité : Le genou peut devenir instable après la pose de la prothèse, si les ligaments autour ne sont pas suffisamment équilibrés ou si les implants ne sont pas bien positionnés. Cette instabilité peut provoquer des "lâchages" et des douleurs.

- Raideur persistante : Malgré la rééducation, certains patients peuvent développer une raideur importante qui limite considérablement la flexion ou l'extension du genou, impactant leur qualité de vie.

- Fracture autour de la prothèse (fracture péri-prothétique) : Une chute ou un traumatisme peut entraîner une fracture de l'os autour des implants.

- Douleur inexpliquée : Dans de rares cas, des douleurs importantes persistent sans que l'on puisse en identifier la cause exacte, et une reprise peut être envisagée après un bilan très approfondi.

2. Traitement Non Chirurgical Possible

La reprise de prothèse de genou est une procédure chirurgicale. Il n'existe pas de traitement non chirurgical qui puisse réparer ou remplacer une prothèse défaillante.

Avant de proposer une reprise, votre chirurgien réalisera un bilan complet pour identifier la cause exacte du problème. Cela inclut des radiographies spécifiques, des examens complémentaires comme le scanner ou l'IRM, des analyses sanguines et parfois une ponction du genou pour rechercher une infection. Le but est de s'assurer que la reprise est bien la solution adaptée et d'en planifier la stratégie.3. Explication de la Chirurgie : La reprise de prothèse totale de genou

La reprise de prothèse de genou est une intervention plus complexe et plus longue que la première pose. Le chirurgien doit retirer les implants existants, souvent bien intégrés ou associés à des pertes de substance osseuse, puis reconstruire le genou avec de nouveaux implants de révision.

Comment ça marche ?

L'intervention est adaptée à la cause de la reprise et à l'étendue des dommages :

- Accès chirurgical : L'incision est généralement la même que celle de la première opération, mais elle peut être étendue si nécessaire.

- Retrait des implants : Le chirurgien retire les composants de la prothèse qui sont défaillants ou usés. Cela peut être délicat, car les implants peuvent être solidement fixés à l'os ou entourés de tissus cicatriciels.

- Gestion des pertes osseuses : Très souvent, le retrait des anciens implants révèle des pertes de substance osseuse. Le chirurgien doit alors combler ces "trous" avec des greffes osseuses (provenant du patient ou de donneur) ou des cales métalliques spécifiques (plots, augments) pour recréer une base solide.

- Pose des nouveaux implants : Des prothèses de révision sont utilisées. Elles sont souvent plus grandes, plus longues et plus complexes que les prothèses de première intention, avec des tiges intramédullaires (qui s'enfoncent plus profondément dans l'os) pour une meilleure stabilité, et des systèmes de contrainte plus importants pour compenser une éventuelle faiblesse ligamentaire.

- Cas particulier de l'infection : En cas d'infection, la reprise se fait généralement en deux temps. Une première chirurgie retire les implants infectés et met en place un "spacer" (une prothèse temporaire en ciment chargé d'antibiotiques). Après un traitement antibiotique prolongé, et une fois l'infection contrôlée, une seconde intervention est réalisée pour poser la prothèse définitive.

La durée de l'intervention est souvent prolongée, et la période de récupération post-opératoire peut être plus longue et plus exigeante qu'après une première prothèse.

4. Complications fréquentes possibles de la reprise de prothèse totale de genou

Les risques associés à une reprise de prothèse sont similaires à ceux d'une première pose, mais leur incidence est généralement plus élevée en raison de la complexité de l'intervention, de l'état préalable de l'os et des tissus.

- Infection : Le risque d'infection est plus élevé, surtout si la reprise est due à une infection antérieure.

- Hématome : Accumulation de sang autour du genou.

- Phlébite (Thrombose veineuse profonde) et embolie pulmonaire : Risque légèrement accru, nécessitant une prévention par anticoagulants.

- Raideur du genou : Malgré la rééducation, le risque de raideur persistante est plus important.

- Lésion nerveuse ou vasculaire : Risque légèrement plus élevé en raison de la complexité de la chirurgie et de la présence de tissus cicatriciels.

- Fracture osseuse per-opératoire : L'os peut se fracturer lors du retrait ou de la pose des implants.

- Non-consolidation des greffes osseuses ou descellement précoce des nouveaux implants : Les nouveaux implants peuvent avoir plus de difficulté à s'intégrer.

- Douleur persistante : Dans certains cas, une douleur peut subsister malgré la reprise.

- Instabilité résiduelle : Malgré la reprise, une certaine instabilité peut persister.

Votre chirurgien discutera avec vous de tous les détails, des bénéfices attendus et des risques spécifiques à votre situation. L'objectif de la reprise est d'améliorer votre qualité de vie en réduisant la douleur et en restaurant au mieux la fonction de votre genou.

-

add La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) et la ligamentoplastie sous arthroscopie

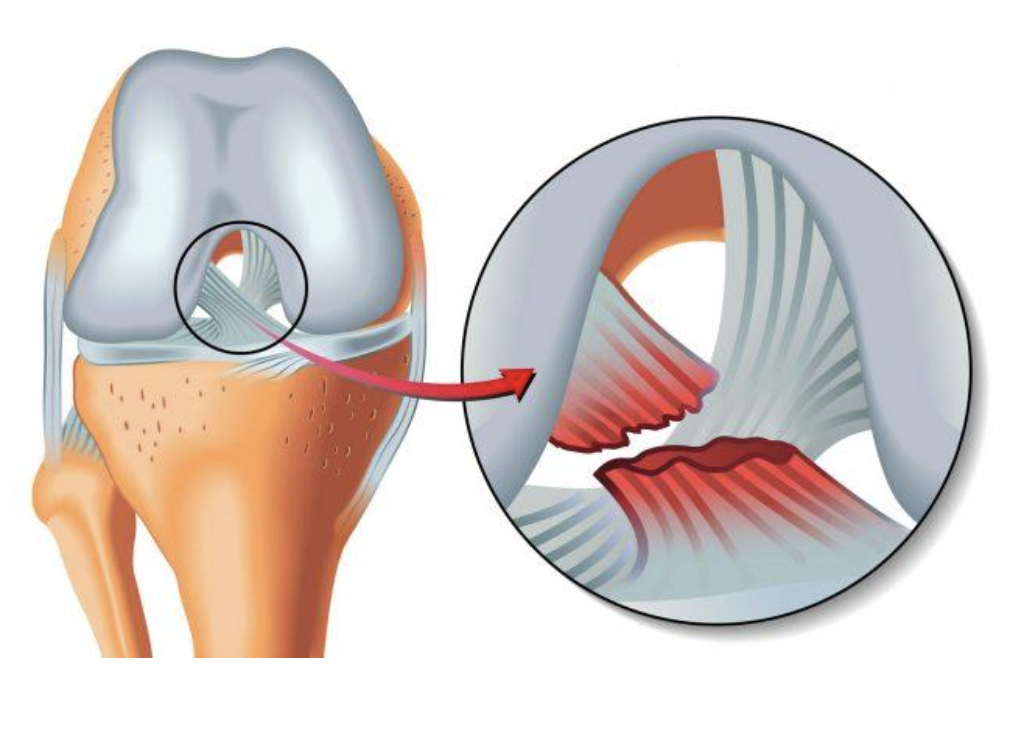

1. Explication de la pathologie : La rupture du Ligament Croisé Antérieur (LCA)

Le ligament croisé antérieur (LCA) est un des ligaments les plus importants du genou. Situé au centre de l'articulation, il relie le fémur (os de la cuisse) au tibia (os de la jambe). Son rôle principal est d'empêcher le tibia de glisser vers l'avant par rapport au fémur et de stabiliser le genou lors des mouvements de rotation.

La rupture du LCA survient le plus souvent lors d'un mouvement de torsion brusque du genou, d'une réception de saut déséquilibrée, ou d'un changement de direction rapide, typiquement rencontré dans les sports comme le ski, le football, le basketball ou le rugby.

Les symptômes immédiats peuvent inclure :

- Une sensation de "claquement" dans le genou au moment de la blessure.

- Une douleur aiguë.

- Un gonflement rapide du genou (épanchement de sang dans l'articulation).

- Une difficulté à poser le pied ou à marcher.

À distance de la blessure, la rupture du LCA se manifeste par une sensation d'instabilité du genou, notamment lors des mouvements de pivot ou de torsion, pouvant entraîner des "lâchages" ou des "dérobements" du genou. Cette instabilité peut limiter la pratique sportive et, à long terme, favoriser l'apparition d'arthrose en cas de lésion méniscale associée.

2. Traitement non chirurgical possible

Pour certains patients, notamment ceux qui ont une activité physique modérée ou qui n'ont pas de sensation d'instabilité importante, un traitement non chirurgical peut être envisagé :

- Rééducation (kinésithérapie) intensive : Un programme de renforcement musculaire des cuisses (quadriceps et ischio-jambiers) pour compenser l'absence du LCA et stabiliser le genou d’une durée de 3 mois minimum.

- Port d'une attelle de stabilisation : Parfois utilisée pour sécuriser le genou lors d'activités à risque (attelle articulée).

- Adaptation des activités : Éviter les sports nécessitant des pivots, des sauts et des changements de direction. Pratiquer des sports en ligne (course à pied, vélo et natation avec le crawl et le dos crawlé)

Ce traitement est adapté aux patients qui ne présentent pas d'instabilité fréquente dans leur vie quotidienne ou sportive.

3. Explication de la chirurgie : La ligamentoplastie sous arthroscopie

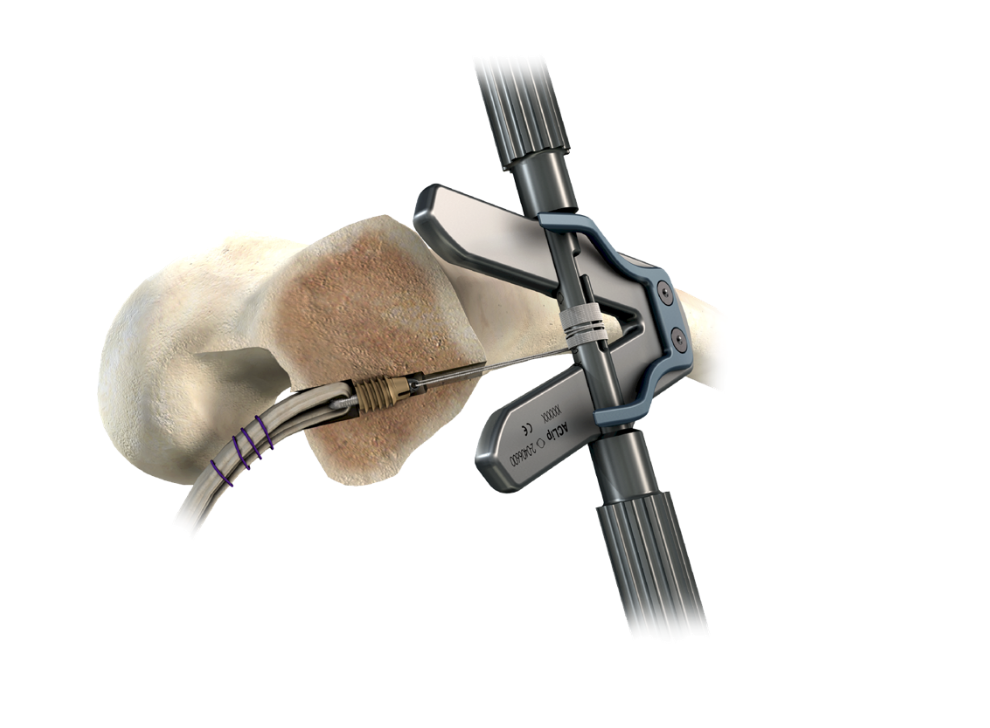

La ligamentoplastie du LCA est l'intervention chirurgicale la plus fréquente pour traiter la rupture de ce ligament. L'objectif est de reconstruire un nouveau ligament pour stabiliser le genou. Cette intervention est quasi-exclusivement réalisée sous arthroscopie, une technique mini-invasive.

Comment ça marche ?

- Le chirurgien réalise de petites incisions (environ 1 cm) autour du genou.

- Une caméra miniature (arthroscope) et des instruments fins sont introduits dans l'articulation.

- Le ligament rompu n'est pas "réparé" directement, mais remplacé par un "greffon". Ce greffon est le plus souvent prélevé sur vos propres tendons (autogreffe) :

Tendons ischio-jambiers (DIDT : Droit Interne - Demi-Tendineux) : C'est la technique la plus courante. Deux petits tendons souples de la face interne de votre cuisse sont prélevés.

Tendons rotuliens (KJ : Kenneth-Jones) : Une partie du tendon rotulien avec deux petits blocs osseux est prélevée.

- Le chirurgien fore des tunnels osseux dans le fémur et le tibia, puis passe le greffon à travers ces tunnels pour reproduire le trajet anatomique du LCA.

- Le greffon est fixé solidement dans les tunnels à l'aide de vis, d'agrafes ou de systèmes de fixation spéciaux (AClip du laboratoire Amplitude pour le DIDT et BTLoop du laboratoire SBM pour le KJ). Au fil du temps, le greffon se transforme progressivement en un nouveau ligament ; c’est le processus de ligamentisation qui dure un an.

Complications fréquentes possibles de la ligamentoplastie du LCA :

La ligamentoplastie du LCA est une intervention courante avec un taux de réussite élevé, mais comme toute chirurgie, elle comporte des risques :

- Inhibition motrice d’origine articulaire : muscle de votre cuisse (le quadriceps) qui a du mal à retrouver toute sa force, causé par la douleur et l'inflammation. Elle se traduit par l’impossibilité d’étendre complètement le genou et par un défaut de contraction efficace d’une partie du quadriceps. Une rééducation précoce et spécifique, incluant la gestion de la douleur et des exercices adaptés, est essentielle pour "réveiller" ce muscle et optimiser votre récupération. Se référer à la page dédiée (ci-dessous)

- Hématome : accumulation de sang dans le genou, pouvant nécessiter un drainage.

- Infection : très rare (< 0,5%), mais grave si elle survient, pouvant nécessiter un nettoyage chirurgical et des antibiotiques. Des mesures strictes d'hygiène sont prises et des antibiotiques sont prescrits pendant l’intervention pour minimiser ce risque.

- Phlébite (Thrombose veineuse profonde) : formation de caillots de sang dans les veines des jambes. Un traitement anticoagulant préventif est mis en place si vous présentez des facteurs de risque (IMC> 30, contraception orale avec des œstrogènes, facteurs héréditaires de trouble de la coagulation…etc).

- Douleur ou gêne au site de prélèvement du greffon

- Raideur du genou : dans certains cas, malgré une bonne rééducation, le genou peut rester un peu raide, nécessitant parfois une mobilisation sous anesthésie.

- Lésion nerveuse ou vasculaire : très rare, mais possible lors de l'intervention.

- Rupture du nouveau ligament (récidive) : bien que le but soit de stabiliser le genou, une nouvelle rupture du greffon est possible, notamment en cas de traumatisme important ou de reprise sportive trop précoce.

Des tunnels sont forés dans le tibia et le fémur pour fixer le greffon, à l’aide de vis, agrafes ou dispositifs spécifiques (AClip, BTLoop). Le greffon se transforme ensuite en ligament en environ un an.

Complications fréquentes possibles de la ligamentoplastie

- IMOA : inhibition du quadriceps, empêchant son bon fonctionnement (voir page dédiée)

- Hématome : accumulation de sang pouvant nécessiter un drainage

- Infection : très rare mais grave. Précautions d’hygiène et antibiotiques sont appliqués.

- Phlébite : caillots veineux. Prévention par anticoagulants si facteurs de risque présents.

- Douleur/gêne au site de prélèvement : possible au niveau de la cuisse ou du genou

- Raideur du genou : parfois persistante malgré une bonne rééducation

- Lésion nerveuse ou vasculaire : très rare

- Rupture du greffon (récidive) : en cas de nouveau traumatisme ou reprise sportive trop rapide

Le succès de l'opération dépend beaucoup de la rééducation post-opératoire, qui est une étape cruciale et longue (> 7 mois) pour récupérer une fonction optimale du genou. Votre chirurgien et votre kinésithérapeute vous accompagneront tout au long de ce processus.

-

add L'inhibition motrice d'origine articulaire après une chirurgie du ligament croisé antérieur : qu'est-ce que c'est et comment y remédier ?

En tant que chirurgien orthopédiste, je vois de nombreux patients qui, après une opération du ligament croisé antérieur (LCA), rencontrent une difficulté inattendue : malgré une chirurgie réussie et des progrès en rééducation, leur muscle de la cuisse (le quadriceps) semble "endormi" ou moins efficace. C'est ce que nous appelons l'inhibition motrice d'origine articulaire (IMOA). Comprendre ce phénomène est la première étape pour mieux le gérer et optimiser votre récupération.

Qu'est-ce que l'inhibition motrice d'origine articulaire (IMOA) ?

Imaginez que votre genou, après l'opération, est un peu comme un ordinateur qui a subi un choc. Même si tout est réparé, le système envoie des signaux de protection qui "freinent" la communication avec certains de ses composants. Dans le cas de l'IMOA, c'est votre genou qui, à cause de l'inflammation, de la douleur ou même du simple fait de l'opération, envoie des signaux à votre cerveau qui diminuent la capacité de vos muscles à se contracter pleinement, en particulier le quadriceps. Concrètement, cela signifie que même si vous essayez de contracter fortement votre cuisse, le signal nerveux entre votre cerveau et votre muscle n'est pas aussi "fort" ou "clair" qu'il devrait l'être. Votre muscle ne reçoit pas l'ordre de travailler à 100 % de ses capacités, ce qui peut rendre certains exercices de rééducation plus difficiles et ralentir la récupération de votre force.

- Douleur & inflammation : perturbent les signaux nerveux.

- Œdème : un genou gonflé induit des signaux inhibiteurs.

- Traumatisme chirurgical : impact direct sur les tissus.

- Inactivité initiale : favorise l’IMOA pendant la phase de repos post-opératoire.

Pourquoi l'IMOA se produit-elle après une chirurgie du LCA ?

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'IMOA après une reconstruction du LCA :

-

La douleur et l'inflammation : Après toute chirurgie, il y a naturellement de la douleur et de l'inflammation. Ces éléments peuvent perturber les messages nerveux envoyés par l'articulation au cerveau.

Le gonflement (œdème) : Un genou gonflé est un genou qui envoie des signaux anormaux au cerveau, le poussant à "protéger" l'articulation en inhibant la contraction musculaire.

Le traumatisme chirurgical lui-même : Même si la chirurgie est bénéfique à long terme, elle représente un traumatisme pour les tissus autour du genou, ce qui peut déclencher cette réaction de protection.

L'inactivité initiale : La période où le genou est immobilisé ou peu sollicité juste après l'opération peut également favoriser l'IMOA.

Quelles sont les conséquences de l'IMOA ?

L'IMOA peut avoir plusieurs conséquences sur votre récupération :

- Une diminution de la force du quadriceps : C'est la conséquence la plus directe, rendant les activités quotidiennes et sportives plus difficiles.

- Une impossibilité d’étendre complètement le genou : qui est liée à un excès de contraction des muscles ischiojambiers

- Un retard dans la rééducation : Si le muscle est "freiné", il est plus difficile de progresser dans les exercices et de retrouver une bonne fonction du genou.

- Un risque accru de blessure : Un muscle quadriceps affaibli peut augmenter le risque de nouvelle blessure au genou si la force et la stabilité ne sont pas entièrement récupérées avant de reprendre des activités intenses.

- Une marche altérée : L'IMOA peut influencer la façon dont vous marchez, en déséquilibrant la répartition des forces sur votre genou.

Comment lutter contre l'IMOA ?

- Mobilisation douce du genou dès que possible selon les consignes du kiné et du chirurgien.

La bonne nouvelle, c'est que l'IMOA n'est pas une fatalité et qu'il existe des stratégies efficaces pour la combattre. La clé est une rééducation précoce et adaptée, menée en étroite collaboration avec votre kinésithérapeute.

Voici les principales approches que nous utilisons :-

Gestion de la douleur et de l'inflammation :

Médicaments : les antalgiques et anti-inflammatoires prescrits par votre chirurgien sont essentiels pour contrôler la douleur et le gonflement, ce qui aide à "lever le frein" sur vos muscles.

Glaçage (cryothérapie) : appliquer régulièrement de la glace sur votre genou aide à réduire l'inflammation et l'œdème.

Compression et élévation : utiliser une bande de compression et surélever votre jambe aide également à diminuer le gonflement.

Ponction intra-articulaire : réaliser dans les 15 jours après l’intervention en cas d’épanchement important, elle permet parfois de lever immédiatement l’inhibition. -

Mobilisation précoce :

Commencer à bouger votre genou doucement, selon les consignes de votre chirurgien et kinésithérapeute, aide à envoyer des signaux positifs à votre cerveau et à réduire l'inhibition. -

Techniques de rééducation spécifiques :

Exercices de contraction musculaire sans mouvement (isométriques) : ces exercices, souvent réalisés très tôt, permettent de "réveiller" le quadriceps en le faisant travailler sans bouger l'articulation, ce qui est moins douloureux et plus sécuritaire.

Biofeedback : certains dispositifs permettent de visualiser l'activité de vos muscles (par exemple, sur un écran), ce qui vous aide à mieux sentir et à optimiser vos contractions.

Stimulation électrique neuromusculaire (EENM) : cette technique utilise de petits courants électriques pour aider à contracter le muscle, renforçant ainsi le signal entre le cerveau et le quadriceps. Elle est souvent utilisée en complément des exercices actifs.

Exercices de renforcement progressifs : votre kinésithérapeute vous guidera à travers une série d'exercices de renforcement qui augmenteront progressivement en intensité pour retrouver toute votre force.

Exercices proprioceptifs : travailler l'équilibre et la conscience de la position de votre genou dans l'espace est crucial pour "rééduquer" les capteurs sensoriels de l'articulation et améliorer la communication avec le cerveau.

En résumé

L'inhibition motrice d'origine articulaire est un phénomène fréquent après une chirurgie du ligament croisé antérieur, qui peut freiner la récupération de la force de votre quadriceps. Cependant, en comprenant ses causes et en suivant rigoureusement votre programme de rééducation, en gérant la douleur et l'inflammation, et en utilisant des techniques spécifiques, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour surmonter l'IMOA et retrouver un genou fort et fonctionnel. N'hésitez jamais à poser des questions à votre chirurgien et à votre kinésithérapeute. Votre implication est essentielle pour une récupération optimale ! -

add Les lésions méniscales traumatiques et les sutures méniscales sous arthroscopie

1. Explication de la pathologie : Les lésions méniscales traumatiques

Les ménisques sont deux petits fibro-cartilages en forme de "C" (ménisque interne) et de "O" (ménisque externe) situés entre le fémur (os de la cuisse) et le tibia (os de la jambe) dans l'articulation du genou. Ils jouent plusieurs rôles essentiels :

- Amortisseurs : ils absorbent les chocs et distribuent les forces sur le cartilage.

- Stabilisateurs : ils contribuent à la stabilité du genou.

- Lubrificateurs : ils facilitent le glissement des surfaces articulaires.

Les lésions méniscales traumatiques surviennent généralement lors d'un mouvement de torsion brusque du genou, d'une hyperflexion (genou très plié) ou d'un choc direct. Elles sont très fréquentes dans les sports (football, ski, rugby, tennis) et peuvent être associées à d'autres blessures, comme la rupture du ligament croisé antérieur.

Les symptômes d'une lésion méniscale peuvent inclure :- Douleur localisée sur le côté du genou (interne ou externe), souvent augmentée lors de la rotation ou de la flexion du genou.

- Gonflement du genou (épanchement articulaire).

- Claques ou ressauts lors des mouvements.

- Sensation de blocage du genou (le genou ne peut plus s'étendre complètement).

- Une sensation de faiblesse ou de "lâchage".

2. Traitement non chirurgical possible

Pour certaines petites lésions méniscales stables, sans blocage et avec des symptômes modérés, un traitement non chirurgical peut être envisagé :

- Repos relatif : éviter les activités qui déclenchent la douleur.

- Médicaments : antalgiques et anti-inflammatoires pour soulager la douleur et l'inflammation.

- Physiothérapie (kinésithérapie) : des exercices pour renforcer les muscles de la cuisse et améliorer la stabilité du genou, en évitant les mouvements douloureux.

Cependant, dans de nombreux cas de rupture méniscale traumatique, surtout si elles entraînent un blocage ou une instabilité, une intervention chirurgicale est nécessaire car à terme la suture méniscale permet de limiter le risque d’arthrose.

3. Explication de la chirurgie : Les sutures méniscales sous arthroscopie

Lorsque la chirurgie est nécessaire et possible, l'objectif principal est de préserver au maximum le ménisque, car sa fonction est primordiale pour la santé à long terme du genou et la prévention de l'arthrose. La suture méniscale est la technique de choix lorsque c'est possible. Elle est réalisée sous arthroscopie.

Comment ça marche ?

L'arthroscopie est une technique mini-invasive qui permet au chirurgien de travailler à l'intérieur du genou sans avoir à l'ouvrir complètement :

- Le chirurgien réalise de petites incisions (environ 5 millimètres) autour du genou.

- Un arthroscope (une petite caméra reliée à un écran) est introduit par une incision, offrant une vue agrandie et claire de l'intérieur de l'articulation, y compris des ménisques.

- Par d'autres petites incisions, des instruments miniaturisés sont insérés pour examiner la lésion méniscale et, si les conditions le permettent (localisation, type de lésion, vascularisation), la réparer.

- Des fils spéciaux sont utilisés pour suturer les bords déchirés du ménisque, les rapprochant pour permettre la cicatrisation. Il existe différentes techniques de suture (à l'intérieur vers l'extérieur, à l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'intérieur) en fonction de la localisation et du type de la déchirure.

- Si la suture n'est pas possible (par exemple, en cas de lésion complexe ou située dans une zone non vascularisée qui ne cicatriserait pas), une partie du ménisque déchiré est retirée (méniscectomie partielle). L'objectif est toujours d'enlever le moins de tissu méniscal possible.

Les avantages de la suture méniscale sous arthroscopie sont :

- Préservation du ménisque : Permet de maintenir la fonction protectrice et amortissante du ménisque, réduisant le risque d'arthrose future.

- Mini-invasivité : Petites incisions, moins de douleur post-opératoire et récupération plus rapide.

- Précision : La visualisation directe sur écran permet une réparation très précise.

Après une suture méniscale, une période de protection (parfois avec une attelle et une limitation de l'appui ou de la flexion du genou) est nécessaire pour permettre au ménisque de cicatriser, suivie d'une rééducation progressive et adaptée.

4. Complications fréquentes possibles de la suture méniscale sous arthroscopie :

Bien que la suture méniscale soit une intervention courante et généralement efficace, comme toute chirurgie, elle comporte des risques :

- Gonflement (épanchement articulaire) : Fréquent après l'opération.

- Douleur : Généralement bien contrôlée, mais peut persister.

- Infection : Très rare, mais possible. Des mesures strictes d'hygiène sont prises et des antibiotiques sont prescrits pendant l’intervention pour minimiser ce risque.

- Phlébite (Thrombose veineuse profonde) : Formation de caillots de sang. Un traitement anticoagulant est parfois prescrit.

- Raideur du genou : Possible si la rééducation n'est pas bien menée ou en cas d'inflammation post-opératoire.

- Lésion nerveuse ou vasculaire : Très rare, mais possible au voisinage des incisions.

- Échec de la suture (non-cicatrisation) : dans 10% des cas, malgré une bonne technique, la cicatrisation du ménisque n'est pas garantie, notamment en cas de tabagisme actif (mais pas que). Cela peut nécessiter une nouvelle arthroscopie pour réaliser soit une nouvelle suture chez le patient de moins de 25 ans soit une méniscectomie partielle.

- Douleur persistante : dans de rares cas, des douleurs peuvent subsister malgré une réparation réussie.

Votre chirurgien discutera avec vous de la meilleure option thérapeutique et vous accompagnera dans le processus de récupération pour optimiser vos chances de retrouver un genou fonctionnel et sans douleur.